600 ans de glisse et de panache

Avant de devenir le roi des bars, le shuffleboard a connu bien des vies : jeu de taverne médiévale, passe-temps royal, activité de croisière ou sport de retraités. Retour sur l’histoire étonnante d’un jeu d’adresse qui n’a jamais cessé de glisser sur les tendances !

Les Origines Médiévales (XVe siècle)

Le shuffleboard remonte au XVe siècle en Angleterre, où il était connu sous le nom de shove-groat. À l’époque, on jouait avec des pièces de monnaie que l’on poussait (to shove) le long d’une table pour les faire s’arrêter le plus près possible du bord, sans la faire tomber! Le but était ainsi de battre un adversaire en précision et non en force!

Groat était une pièce de monnaie en argent utilisée à l'époque. Ce jeu était particulièrement populaire dans les tavernes et auberges, où les joueurs misaient sur le résultat des parties, ce qui ne va pas plaire à tout le monde... le jeu finira même par être interdit !

Du jeu populaire au jeu de cour (XVIe - XVIIe siècles)

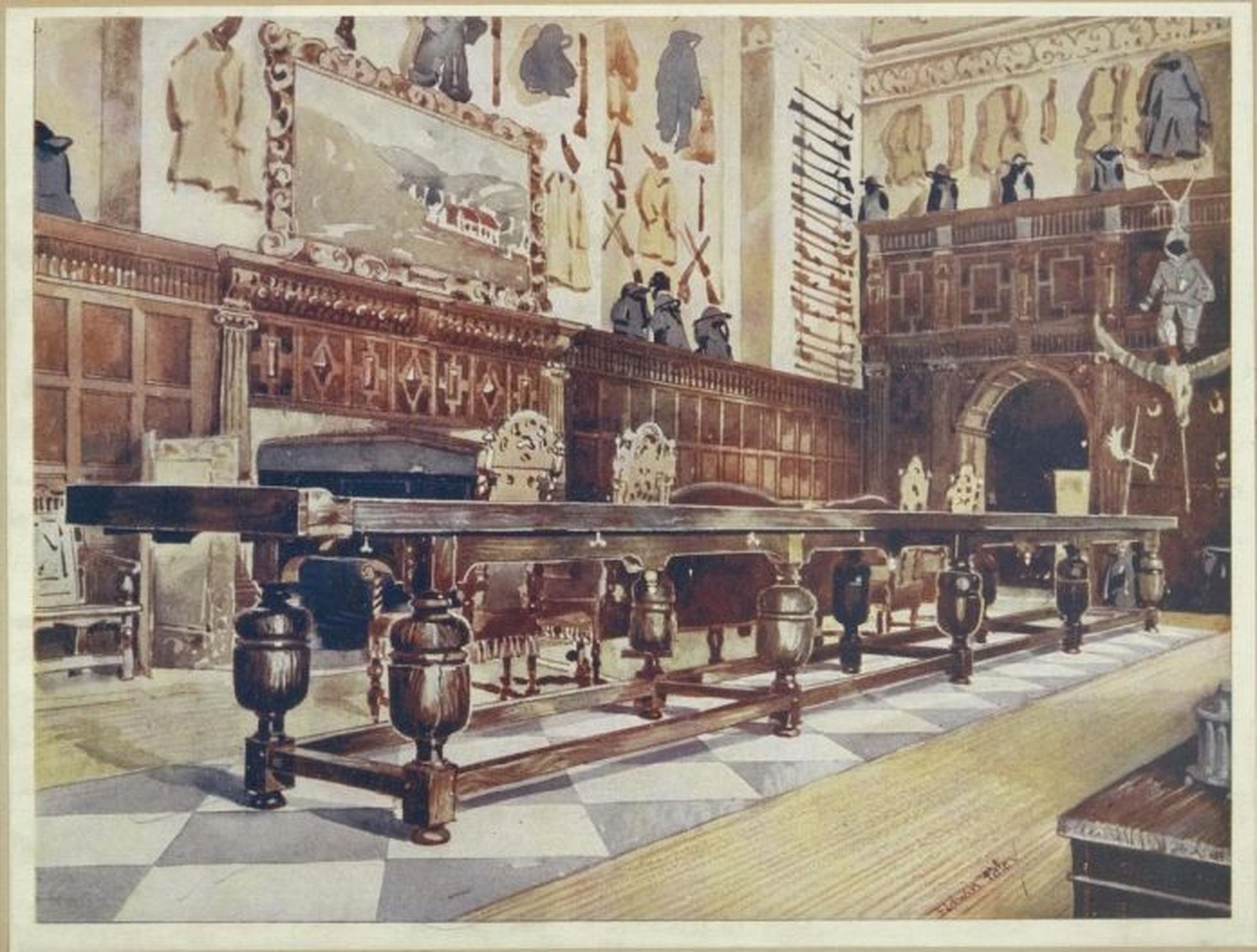

Né dans l’ambiance animée des tavernes anglaises, le shuffleboard séduit d’abord les gens du peuple, amateurs de défis simples mais addictifs. Très vite, il grimpe les échelons sociaux et s’invite dans les manoirs et les salons feutrés des élites. Les grandes tables en bois deviennent l’élément central de joutes d’adresse, où l'on glisse les palets avec stratégie et panache.

Le jeu devient si populaire qu’il fait une apparition dans Henry IV de Shakespeare – qui, entre deux tirades, glissait aussi quelques clins d'œil à Puck, le farfadet malicieux du Songe d’une Nuit d’Été.

Même Henri VIII, grand amateur de divertissements, dut mettre un frein à l’enthousiasme : il interdit à ses archers et gardes de pratiquer le jeu, trop absorbés par les parties et négligeant leurs entraînements militaires !

Du comptoir à la couronne, le shuffleboard trace alors son chemin – et ce n’est que le début !

L'arrivée en Amérique (XVIIIe - XIXe siècles)

Le shuffleboard traverse l’Atlantique avec les colons britanniques. Il se répand alors dans les colonies nord-américaines, toujours comme jeu de saloon et d'auberge.

Au cours du XIXe siècle, il reste associé aux classes populaires, mais commence à gagner en respectabilité dans les clubs privés et hôtels de style Victorien. Il reste un jeu de bar associé à la bière et à la camaraderie ; une tradition qui survivra à l’époque de la Prohibition.

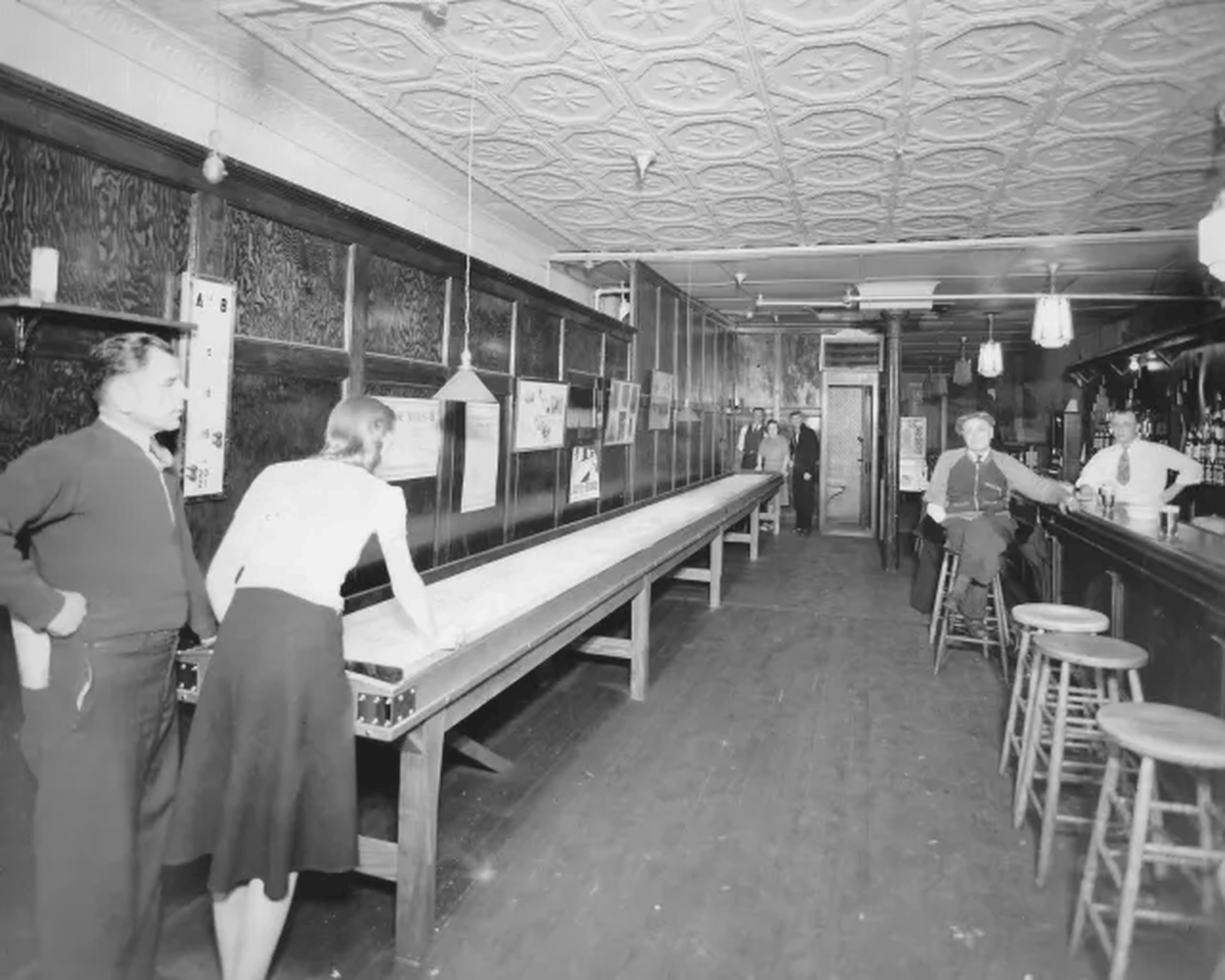

En 1920, la Prohibition entre en vigueur aux États-Unis : la vente d’alcool est interdite, mais la soif de jeu et de convivialité, elle, ne faiblit pas. Tandis que les bars clandestins – les speakeasies – se multiplient dans les grandes villes comme New York, Chicago ou La Nouvelle-Orléans, le shuffleboard trouve une seconde vie… en sous-sol!

Moins bruyant que le billard, plus accessible que les jeux de cartes, le shuffleboard est souvent toléré, voire encouragé dans ces lieux cachés où l’alcool circule sous le manteau. Il devient le compagnon discret des jazz bands, des cocktails improvisés et soirées enfumées à l’arrière des salons. C’est aussi à cette époque que le jeu se modernise : des tables plus longues et plus lisses apparaissent, rendant la pratique plus spectaculaire certaines faisant près de 10 mètres de long !

Dans un contexte de contrôle policier et de double-vie urbaine, le shuffleboard devient une zone de respiration sociale : un espace de relâchement et de compétition bon enfant qui transcende les interdits.

Diversité et Renouveau (XXe siècle)

Du pont des paquebots aux clubs de retraités

Dans les années 1910-1920, alors que les croisières de luxe deviennent un loisir à la mode parmi les élites européennes et américaines, le shuffleboard connaît une métamorphose. Une version au sol est développée spécifiquement pour occuper les passagers sur les ponts des navires transatlantiques : on y pousse désormais de larges palets en métal avec de longues queues (les cues), sur une piste peinte directement au sol. C’est la naissance du deck shuffleboard.

Ce jeu, simple, calme et facile à prendre en main, va rapidement trouver un nouvel écho… à terre.

Dans les années 1920-1930, les États-Unis, en plein essor démographique et confrontés à l’allongement de l’espérance de vie, voient émerger les premières communautés de retraités en Floride et en Californie. Le deck shuffleboard y est adopté comme activité physique douce, sociale et intergénérationnelle, parfaitement adaptée aux seniors. Il devient même un emblème du lifestyle floridien.

De là naît l’image populaire (et souvent moquée) du shuffleboard comme “jeu de papy/mamie”, avec son lot de clichés : terrains pastel, clubs de retraités au bord de la mer, et tournois endiablés en chemisettes fleuries.

Un sport olympique manqué de peu ?

En 1949, dans l’élan d’après-guerre où les Jeux Olympiques cherchent à moderniser leur programme, le Comité olympique britannique propose d’introduire plusieurs disciplines de croisière – dont le deck shuffleboard – aux Jeux d’Helsinki de 1952. L’idée, bien que originale, sera abandonnée : jugé trop associé aux loisirs de luxe et trop peu compétitif, le shuffleboard laisse passer sa chance.

Le curling, son cousin sur glace, connaîtra un sort plus glorieux, étant finalement intégré au programme officiel des JO d’Hiver en 1998 à Nagano. Ironie du sort, les deux disciplines partagent des mécaniques similaires : glisser avec précision, anticiper, bloquer, et marquer en finesse.

Le boom du competitive socializing (XXIe siècle)

Du rétro au revival trendy

Au début des années 2010, une nouvelle génération de trentenaires urbains de New York à Oslo en passant par le Royaume Uni redécouvrent avec ironie – et passion – les jeux de bar d’antan : fléchettes, baby-foot, pétanque indoor, beer pong... et shuffleboard. Ce dernier séduit par son côté rétro-chic, tactile, accessible et hautement social.

Des lieux comme Royal Palms Shuffleboard Club à Brooklyn ou London Shuffle Club à Shoreditch donnent un nouvel élan à la discipline, en mêlant design soigné, cocktails stylés et esprit de compétition décontractée. Le shuffleboard n’est plus ringard : il est vintage cool.

Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large : celle du competitive socializing, où l'on vient jouer entre amis, boire un verre, et vivre une expérience collective, loin du simple bar classique.

De la table au lifestyle

Aujourd’hui, le shuffleboard fait partie intégrante d’un nouveau mode de sortie, entre sport de comptoir et rituel de bande. Il incarne une forme de divertissement hybride, à mi-chemin entre la fête, le jeu et la performance.

En France, des lieux comme PUCKS, à Paris, participent à cette redéfinition : un mix de culture club, de cocktails élégants et de joutes en palet sur fond de musique électro. Le shuffleboard y devient un art de vivre, aussi fun qu’esthétique, qui s’adresse autant aux novices qu’aux compétiteurs du dimanche.